みなさんは、「晦日」という言葉を

聞いたことはありますか?

「大晦日」ではなく、「晦日」という言葉には

耳なじみがない方が多いのではないでしょうか。

私は子供のころ、

離れて住んでいた祖母が「晦日」を

使っていたのが印象に残っていて、

今でも「晦日」には必ず祖母の顔を

思い出すのと同時に、

今日は「晦日」だなと思います。

「晦日」と「大晦日」、

この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?

今回は、古くから日本人が大切に守り続けてきた

暦の知識を紐解きながら、

晦日と大晦日の違いについて深掘りしていきます。

晦日とは?

「晦日」とは、

簡単に言うと月の最終日を指します。

「晦」という字には、

「月が隠れる」という意味があり、

月の光が見えなくなる日、

つまり月の終わりという意味が込められています。

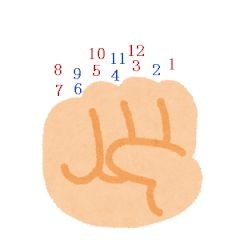

旧暦では、ひと月は30日と定められていたので、

毎月30日が晦日でした。

大晦日とは?

「大晦日」は、一年で最後の晦日、

つまり12月31日のことです。

「大」の字が付くのは、一年を締めくくる

最も重要な晦日であることを表しています。

大晦日は、新しい年を迎える準備をする日として、

古くから様々な行事が行われてきました。

なぜ大晦日は特別なの?

大晦日は、単に一年の最後の日というだけでなく、

古来より人々が特別な思いを寄せてきた日です。

それは、一年の収穫を祝い、

新しい年を迎え入れるという、

生命のサイクルと深く結びついているからです。

大晦日の夜には、神様や祖先を迎え、

新しい年を無事に過ごせるようにと

祈りを捧げる風習がありました。

現代における晦日と大晦日

現代では、新暦を採用しているため、

毎月の日数が一定ではありません。

そのため、晦日という概念は

あまり意識されることがなくなりました。

しかし、大晦日は今でも年末の風物詩として、

多くの人々に親しまれています。

まとめ

晦日と大晦日、どちらも古くから

日本人が大切に守り続けてきた暦の言葉です。

この機会に、改めて日本の伝統文化に

触れてみてはいかがでしょうか。

- YouTubeチャンネル更新中!こちらからチャンネル登録のほど、よろしくお願い致します。

https://www.youtube.com/channel/UCsbA8uOKp6SNUeOnrBZpdYA

- 三和建設静岡は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!快乾空間®発売中!